「ねずみ講」は日本でかなり浸透している言葉ですが、その本当の意味を正確に説明できる人はなかなかいません。

恐らく、「人づてに怪しい商品を紹介されるようなイメージ…」という漠然とした感想を持っている方がほとんどではないでしょうか?

インターネットの検索事情を考えてみても、ねずみ講がアフィリエイトやビットコインなどのサービスと一緒に調べられている現状から察するに、多くの人は「ねずみ講」の本当の意味を知らずに歪曲して理解している場合があるようです。

このページでは、ねずみ講の正しい意味について、実際にあったケーススタディ、勘違いされやすい事例などもピックアップしながら、「ねずみ講」にまつわる問題を扱います。

安心して取り組めるビジネスやサービスを見極める上でお役に立てていただればうれしく思います^^

目次

ねずみ講とは?

FUMI

FUMI

消費者庁に情報提供を行う国民生活センターでは、「ねずみ講」の定義を以下のように説明しています。

ネズミ講とは、後順位の加入者が支出した金銭等を先順位の加入者が受け取るという配当組織である。加入者が無限に増加することが前提となっているが、1人が2人づつ勧誘するだけでも、27代目には日本の人口を越えてしまうことになり、結局、一部の先輩加入者を除いて大方の加入者は損をすることになる。日本では、過去のネズミ講事件をきっかけに「無限連鎖講の防止に関する法律」ができ、ネズミ講を禁止した(略)

『ねずみ講』は、後から加入した会員がすでに会員となっている人に金銭を順々に渡していくシステムで、加入者が無限に増加することを前提にしたビジネスモデルです。

でも現実には加入者が無限に増加することは絶対にありえず、下の階層に行くほど被害者も増えて最後尾の会員は損をすることが定まっていることから、日本では法律で禁止されるようになりました。

金銭や報酬のやりとり以外、『製品』や『商品』が存在しないところも『ねずみ講』の大きな特徴です。(※ 「商品」を購入するという名目で会員を増やす場合、法律をくぐり抜けるための偽装工作に過ぎません。)

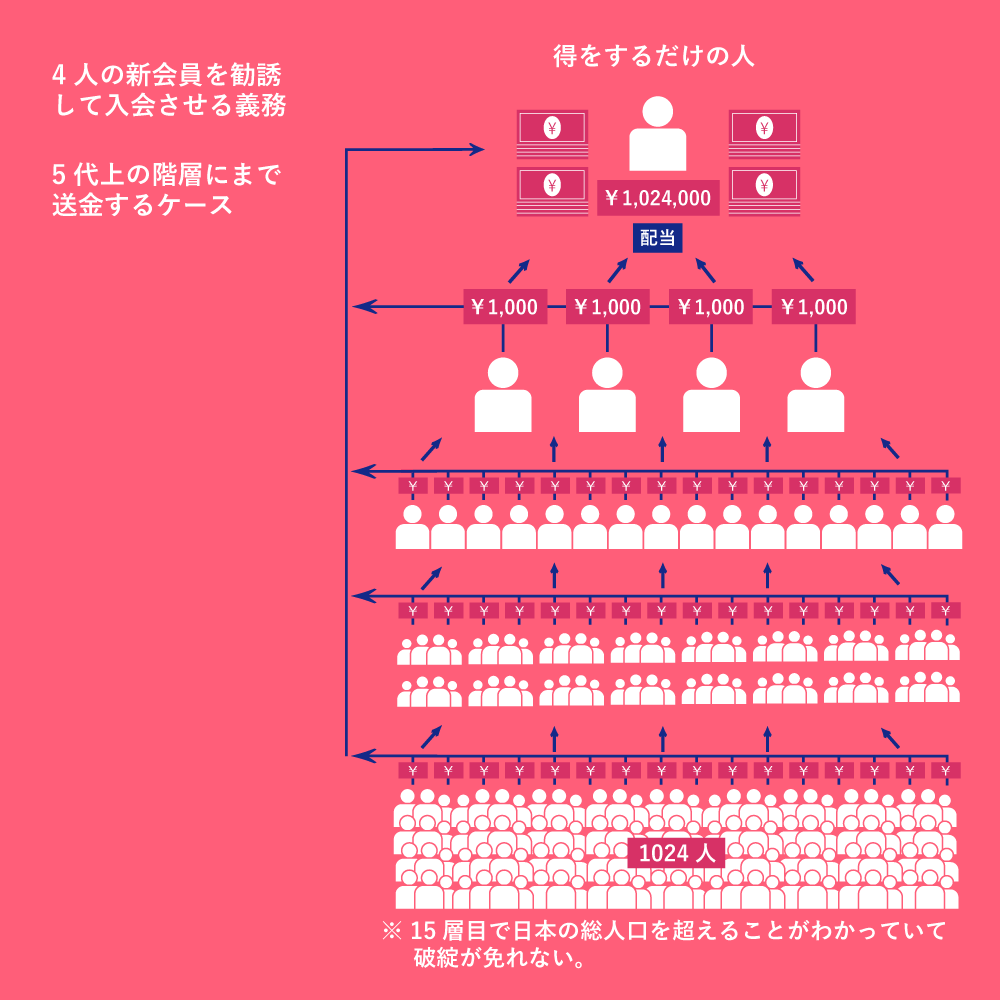

例えば、すべての参加者に『4人の新会員を勧誘して入会させる義務』と『自分より5代上の階層にまで1000円を送金する』というルールがあったとします。

初めの発起人は1人から始まりますが、その後に4人増えて、その4人がそれぞれ4人づつ勧誘すると16人、その16人も各自が4人を入会させたら64人になります。

64人が同じように4人ずつ説得すると256人に増加、その次は1024人、(この時点で1番上のトップは1026人からお金をもらえるようになる)そのまた次は4096人と膨れ上がって…なんと15層目では日本人口の2倍に膨れ上がってしまう運命にあります。

下の階層に行くほど被害者が増える(稼ぐのが難しくなる)傾向があり、『会員費用』以外のやり取りは何もありませんから、詐欺的要素が色濃く反映される結果が待っています。

以上が、『ねずみ講』の主だった仕組みと特徴です。

ねずみ講で問題になった会社例

実際に起きた事例を調べると、『ねずみ講』が犯罪とされている理由が更にわかりますので、これまで日本で起きた問題をピックアップしてみましょう。

天下一家の会

【天下一家の会関連の資料】

- 消費者庁: 過去の若者の主な消費者被害事件

- 西日本新聞: ワードBOX>天下一家・第一相互経済研究所

- Wikipedia: 天下一家の会事件

1番大きな事件は、ねずみ講を取り締まる法律の無限連鎖防止法を制定するきっかけとなった『天下一家の会』です。

元保険営業マンだった内村健一氏が事業名を『天下一家の会・第一相互経済研究所』として活動し始めたのが1967年のこと。

九州の熊本県で設立されましたが、『10万円が500万円に増える!』という謳い文句が受け、最終的には120万人から約1896億円を集めた日本最大のねずみ講組織に発展しました。

人が膨れ上がり、このまま行けば人が尽きることが巷で囁かれ、会社を止めた時点で詐欺罪が適用されてしまう危機感から、後半期には宗教法人までも設立している記録があります。

勧誘に行き詰った会員の中からは自殺者が複数出て社会問題に発展、1978年には『無限連鎖講防止法』が成立されると経営が立ち行かなくなり、1980年に会員を100万人以上抱えたまま破産しました。

国利民福の会

【国利民福の会関連の資料】

- ウィキペディア: 国利民福の会事件

先ほど紹介した「天下一家の会」の元幹部である平松重雄氏らが、1987年に『無限連鎖講防止法』の規制をかいくぐるために考えた新しいねずみ講ビジネスで、合計10552人から約37億円の被害額が出た事件です。

当時は「金銭の授受」のみが罰則対象だったことに目を付けて、親会員に渡す現金の代わりに国債を使いました。

加入の際には国債を30万円分購入してもらい、組織が指定する親会員2人にそれぞれ15万円ずつ郵送するシステムを採用。

信頼度を上げる画策としては、国民生活金融公庫から無担保融資が受けられることをほのめかしたり、会員には6万円の収入印紙を購入して本部に送る要件を定めることで、印紙代が会の利益ではなく国庫の収入になるなどと説明し、さも政府公認の事業であるかのようにブランディングしました。

その後、1988年4月に『無限連鎖講防止法』が「金銭の授受」から「金品の授受」へ改正されて取締りが強化されましたが、この法律が施行される前日に「国利民福の会」は解散を選ぶことで摘発を逃れようとしました。

しかし、代表者の平松氏はその後に逮捕、ねずみ講としては初めて詐欺罪が適用され有罪が確定しています。

年金たまご

【年金たまご関連の資料】

- 日本経済新聞:「年金たまご」会員の96%が元本割れ 元社長の収入5億円か

- 日本経済新聞:「年金たまご」ねずみ講、元社長に実刑 東京地裁判決

- JCAST.com:「年金たまご」誘う方もビックリ 金出す人「なぜ疑問に思わない?」

「ライフ・アップ」という表向きは健康食品を販売する会社が、『毎月約1万3500円を「健康食品代」として収めると、3カ月目から配当金を受け取れ、約2年目以降からは283万2千円のボーナスが入る』と勧誘して、合計約3万8000人から71億円を集めた事件です。

「年金たまご」のシステムは、代金1万3500円のうち2000円がボーナス財源としてあてがわれ、加入者が増えると自分をトップとする子供会員2人、孫会員4人のユニットがつくられます。(※ このユニットが「たまご」と呼ばれていました。)

会員が増えてユニットが完成すると、孫4人からボーナスとして8000円をもらえますが、その半分の4000円を使ってまた新たな2つのユニットを作ることで、自分を頂点とする「たまご」を増産していきます。

このリピートを繰り返すことで、自分をトップとするユニットを倍々に増やし、それと平行してボーナスも倍々になっていくと説明されていました。

ですが、警察沙汰になる前から「全員が100%リピートして、売上げが前月比20%増でないと成り立たないシステム」と、元関係者からも指摘されるほど不安視されていました。

2006年10月から2009年7月にかけて総額約71億円を集めましたが、結果的には会員の96%が支払い額を下回る配当金しかもらえず損失を被りました。

運営していた代表者は逮捕後にこう供述しています。

「ねずみ講をやったのは間違いない。破綻すると思っていた。」

クインアッシュ

【クインアッシュの関連資料】

- 日本経済新聞: ねずみ講、管財人に請求権 最高裁が初判断

- 不景気.com: ブログ作成装置開発の「クインアッシュ」が破産決定受け倒産

2010年に「クインアッシュ」というソフト開発会社がブログ自動生成ソフト開発のための出資を募集しました。

出資者には出資額の10%を毎月配当することや、新規会員紹介による勧誘料の支払いも約束していましたが、途中で代表者が失踪して配当が滞り、最後には倒産しました。

東京地裁判決では「約4千人から総額約25億円を集めた」と認定されています。

ねずみ講の仕組みまとめとケーススタディ

いかがだったでしょうか?

以上、4つの事例を通して『ねずみ講』の特徴や共通点がよく理解できたと思います。

【ねずみ講の特徴】

- 商品やサービスの提供を謳っていても実際には金銭等のやり取りだけを目的とした取引き。

- 後から加入した会員の大半が損をする。

- 法律で禁止されている違法ビジネスである。

この3つの原則に精通しておけば、今後どんなビジネスが出現したとしても、それが『ねずみ講』なのかどうかを冷静に判断できるようになります。

じゃあそうすると、冒頭でも取り上げた『ビットコイン』や『アフィリエイト』などのビジネスモデルはどう判断できると思われますか?

3つの原則を踏まえながら考えてみましょう。

ビットコインはねずみ講か?

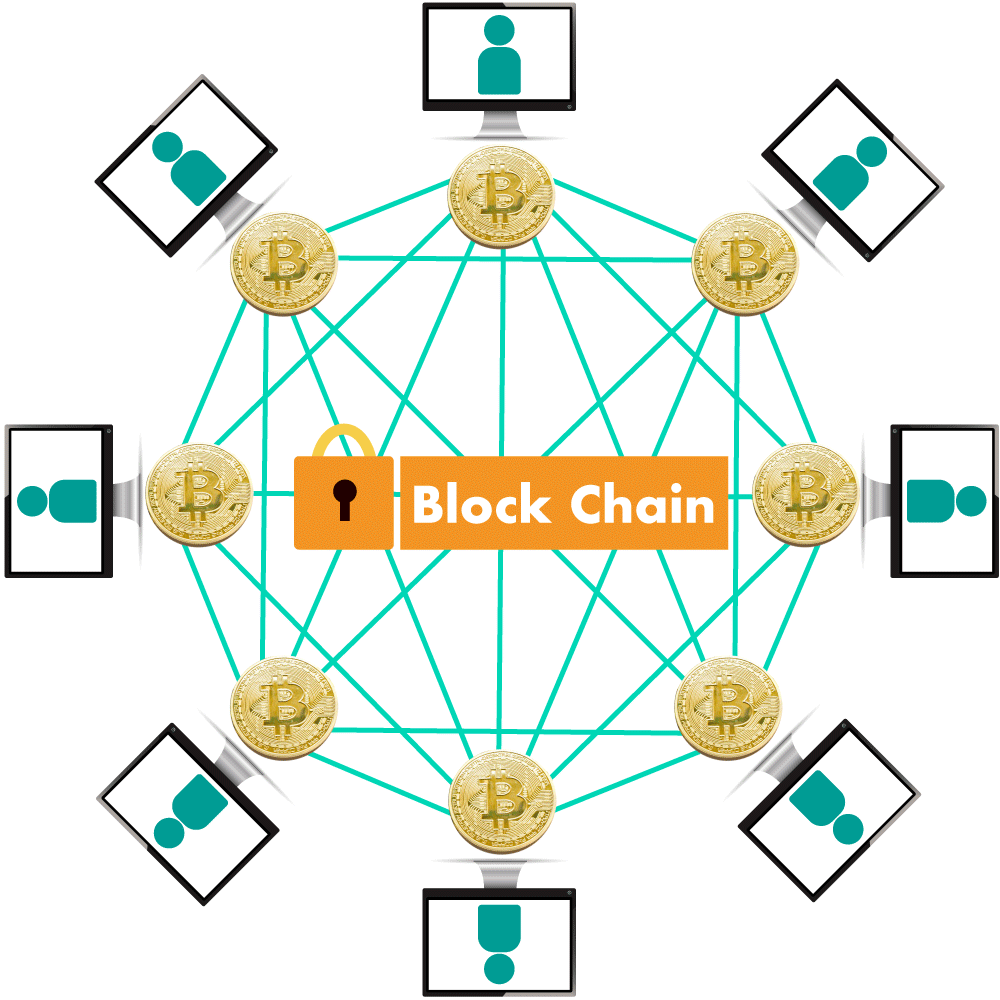

ビットコインは仮想通貨と呼ばれるデジタル式のお金を扱いますが、会員を募って後から入ってくる人に幾らか支払わせるようなシステムではありません。

むしろ電子マネーとして便宜性がよく、一瞬で送金できたり、相手が外国在住であっても手数料を取られること無く取引きできる特徴があるため、今後ますます世界中で普及していくと考えられています。

思えばインターネットが出始めた時代も『なんだか胡散臭いな…』といった風潮が一部では見られましたが、その後インフラが整うにしたがって僕達の生活にしっかりと根付きました。

新しいものができると、どうしても法整備などが整う前はいろんな不安が各所から噴出するものですが、おそらくビットコインも同じような流れを辿っていくと思われます。

ただ、投資商品として取り組める側面もあるので、マネーリテラシー(金銭知識)が乏しい人がビットコインに不安を感じるのは自然なことかもしれませんね。

【ビットコインがねずみ講ではない理由】

- 法律で禁止されていない。

- 新しい会員が先輩会員に金銭等を送金するビジネスではない。

ネット上で全てが完結する性質上、時おり安全面で問題が出たり、市場の動向によっては価値が暴落するといった現象も見られますが、こうしたことと『ねずみ講』を結びつける接点はどこにもありません。

ビットコインは銀行口座が持てない消費者(後進国の人々が抱えている問題)のニーズに応えたり、異国間での取引きスピードの向上や各種手数料の大幅な削減といった面で大きなアドバンテージを発揮できますので、僕は個人的に今後数年で爆発的に浸透していくと考えています。

金融とテクノロジーをかけ合わせた「フィンテック」という新しい言葉が近年生まれてきているように、お金を扱う科学技術も目覚ましい発展を遂げているのは見過ごせません。

今は「怪しい」という風潮があっても、時代の流れが追いついてしまうとあっという間に社会的立場を確立してしまいます。

ちなみに、ビットコインの要となっているのはブロックチェーンという技術ですが、これは簡単に言うと仮想通貨を扱う「取引データ」システムのことです。

銀行などの機関や政府が介入しない中央集権制とは相反する金融システムで、テクノロジー技術により過去取引に関するデータがユーザー同士でシェアされ、すべての人がデータを確認できたり、改ざんが難しいという特徴を兼ね揃えています。

FUMI

FUMI

『仮想通貨』は『ねずみ講』どころか、世紀の大発明です。

日本語では「仮想」と訳されているので「実態がつかみづらい」「安心感を抱きづらい」イメージが一部浸透していますが、ブロックチェーンという技術は新しい未来を切り開くのに十分なパフォーマンスを持っています。

未来的な電子マネーと捉えて早く順応していくことが賢明でしょう。

アフィリエイトはねずみ講か?

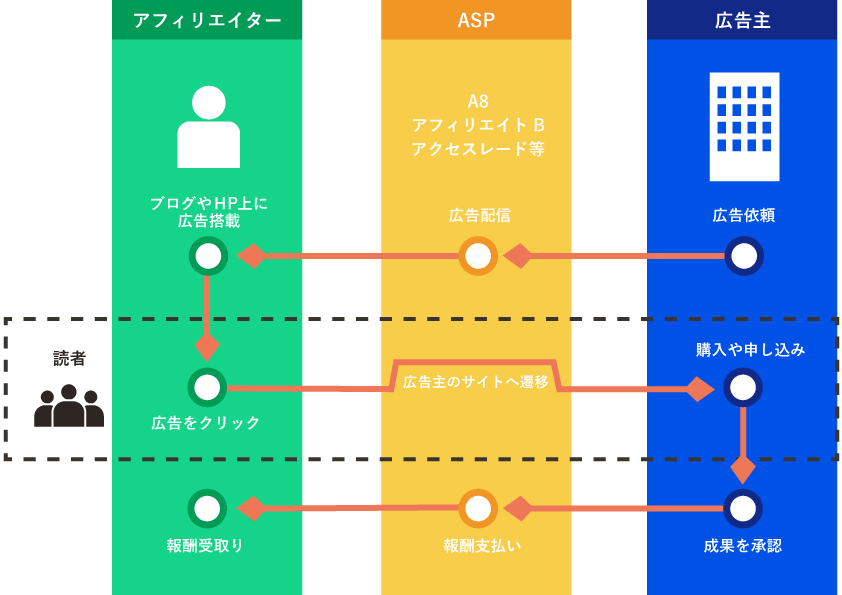

もう一つ『ねずみ講?』と疑わしい噂が絶えないアフィリエイトは、WEBサイトに商用広告を貼って成約が出た数だけお金がもらえる歩合制のネット広告業です。

ネット上に広告を出したい広告主・WEBサイトやブログを作って宣伝するアフィリエイター・両者をマッチングするASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダー)の三者間を柱とした広告ビジネスです。

下のイラストは三者の関係性を表していて、広告主を出発点として左に順々と眺めていけば、その流れがよく理解できると思います。

アフィリエイトの仕組み

アフィリエイト広告はネット上で商品の紹介をして売上に貢献する経過を辿りますから、これまで考えてきた『ねずみ講の特徴』を知らない人からすると「えっ、コレもしかしたらねずみ講じゃない?!」と勘違いしてしまうのかもしれません。

でも実際にはそうではないことがわかります。

【アフィリエイトがねずみ講ではない理由】

- 金銭ではなく、商品や案件を紹介・宣伝する仕事。

- 後発組のアフィリエイト参入者が金銭を求められる制度はない。

- 広告がクリックされ、且つ商品が売れた数だけコミッション(報酬)が入る。

- ネットを活用した広告業として合法。

日本人なら誰もが知るAMAZONや楽天、APPLEまで大手企業ならどこでもアフィリエイト広告を採用して自社の商品を広めているのが現状です。(※ リンク先をクリックすると各社のアフィリエイトサービスの案内をご覧いただけます。)

このことからも、アフィリエイトが『ねずみ講』の類ではないことを100%確信できるはずです。

ちなみに、当サイトでは今、期間限定で【100万円を稼げる最新アフィリエイト講座】をやっているので、よかったらお気軽に勉強してみてください◎

PR:3大特典付きのアフィリエイト講座はこちら

⇑今なら3つの特典プレゼント付き⇑

では、よく聞かれる『マルチ商法』や『ネットワークビジネス』は、実のところどうなんでしょうか?

次にその部分も注目してみましょう。

マルチ商法・ネットワークビジネスは『ねずみ講』!?

ネットワークビジネスとも呼ばれる通称『マルチ商法』は、特定商取引法第33条で定義されている販売システムのことで、正式名称は「連鎖販売取引」と言います。(※ 『ねずみ講』の正式名称が「無限連鎖講」だったことと比較してください。)

FUMI

FUMI

消費者庁が運営する特定商取引法ガイドによれば、マルチ商法とは「会員が新たな会員を次々と勧誘し、組織を拡大しながら商品・権利・サービス等を行う取引」を指しています。

このことからもわかりますが、マルチ商法そのものは違法ではなく、ある種の「ねずみ講」でもありません。

ただし、扱う商品が人を介して紹介されることから、「ねずみ講」と同じような印象を消費者に与えがちなのは否定できないでしょう。

結果、日本ではこうしたネットワークビジネスが一部の人達から敬遠されている風潮があります。

興味深いことに、お隣のフィリピンやアメリカではこうしたビジネスモデルが「胡散臭い」という位置づけではなく、全然気にされない国民性であることを考えると、客観的に言えば日本人はこの面で少し敏感なのかもしれませんね。

思えば日本人も普段から親しい仲間同士で良いニュースを宣伝し合ったり、イベントに誘い合うということはよくあることですし、純粋な動機で行っているかぎり何の問題視もされていないのが一般的です。

しかし、中には言葉巧みに商品を誇張宣伝したり、『商品を紹介すれば儲かる!』などといった勧誘は一部の人からすると気分が悪いことですので、こうしたフォーマルではない取り組みがフォーカスされることで「マルチ商法」=「ねずみ講」というレッテルが貼られているのだと思います。

以下、マルチ商法とねずみ講の共通点と相違点を整理しておきましょう。

| マルチ商法 | ねずみ講 |

| 人から人へ紹介される『販売システム』である。 | 人から人へ紹介されるが、『販売システム』ではない。 |

| 合法。 | 違法。 |

| 商品やサービスを扱い、金銭のみのやり取りはない。 | まともな商品はなく、会員費などの金銭のみが流通。 |

| 皆にビジネスチャンスがある | 会員の大半は損をすることが決まっている。 |

マルチ商法は合法ですし、フォーマルに案件の紹介・売買が行われて、社会性のある製品が届けられるかぎり何の問題もありません。

ところで、アムウェイという言葉を聞いたことがありませんか?

マルチ商法のビジネスで大成功した1番ポピュラーな企業の名前です。アメリカや日本・中国など、どこへ行っても有名ですから、きっとあなたもご存知かもしれませんね。

アムウェイは『ねずみ講』ではありませんが、勧誘された人の中には嫌な思いをした経験があるので、それが噂となってねずみ講と同じように敵視されたり問題視されたりしているわけです。

ちなみに、かくいう僕自身も10年以上前に中学時代の同級生からニューウェイズ(現:Modere)というマルチ商法の会社セミナーに誘われたことがあって、そこでいろいろな商品を紹介されたことがあります。

正直、「他の人にも紹介すれば儲かりますよ^^」という話を聞かされた時には心が踊ったのを覚えています。

ですが、そのセミナー会場の雰囲気はとても極端で、『素晴らしい製品を仲間にシェアすることでWIN-WINになろう』というよりも、ただただ稼ぐ目的で『一人でも多くの人に売っていこうぜ!』という息が詰まるような空気がプンプンしていました。

自分の防御アンテナがピーンと作動し、『こういう人達みたいにはなりたくない…』と思ってうまいことかわして帰ってきちゃいました(´∀`;)

マルチ商法自体は正当なビジネスモデルであっても、それを扱う人達の取り組み方一つで台無しになってしまうんだなってことを自ら体感したんですね。

もしあなたが紹介者・或いは被紹介者としてマルチ商法と関わろうとする場合には、以下の法律に抵触しているかどうかを考えられてからスタートすることをお勧めします^^

名前などの提示(特定商取引法第33条の2)の要約

ネットワークビジネスを行う場合、法律で以下の項目を事前に知らせることが義務付けられています。

- 統括者、勧誘者または業者名。

- 勧誘目的。

- 勧誘にかかわる商品またはサービスの種類。

言い換えれば、相手とアポイントを取るときには、自分の身分や面会が勧誘目的である旨、どんな案件を紹介するのかを事前に伝えておく必要があるということです。

例えば、もしあなたの友達が『今度お茶しない?』と誘ってきて、前置きなしに何らかの製品を紹介してきたとしたらそれは違法です。

ただし、この違法は『ねずみ講』だからではなく、上記で紹介した特定商取引法第33条の2に違反するからです。

この部分を取り違いないようにするなら、冷静に問題を把握できるようになります。

禁止行為(法第34条)の要約

勧誘者が商品説明を行うとき、相手に契約を解除させないようにするために行なういかなる不当行為も禁止されています。例えば、

- 商品の品質、性能、利益、負担、契約解除等の条件などについて嘘を言ったり事実を告げないでいる。

- 威迫したり困惑させる。

- 公衆の出入りする場所以外で契約を締結させようとする。

取引きにまつわることを歪めて伝えたり、脅したり、密かな場所で不正に行うことも法律に抵触します。

『マルチ商法だから』ということではなく、これは全てのビジネスに共通することだと思いますが、とかくマルチ商法ではこの面での被害者が絶えないので一層注意する必要があるわけですね。

仮に、『友達だから』といって気軽に勧めて契約できたとしても、ほとぼりが覚めた後にその友達が『なんか利用された気がする…』『アレって初めから勧誘するために連絡してきたのかな…』といった被害者意識が芽生えてしまうような疑わしい行為は一切やってはいけません。

上記で紹介した法律に違反した場合には、業務改善指示や業務停止命令などの行政処分のほか、罰則の対象となります。

ちなみに、僕がセミナーに行ったあのニューウェイズという会社は、3ヶ月間の業務停止命令を受けたことがありますし、その後も名前を変えたりしているので、いろいろ問題があったのではないかなと思います。。

気づかないうちに被害者になってしまう場合もありますので、前もってどうすれば良いのかを知っておくことも大切ですね。

マルチ商法で他の人を食い物にしようとする悪い人の特徴は、

- 月収100万円も夢じゃない!人を紹介するだけで報酬が入る!

- 新しいネットワークビジネスだから早い者勝ち!

- 簡単に元がとれる!一緒に勝ち組になろう!

こういった『煽り系』の類です。

製品や案件の魅力を心から語るわけでもなく、ただ『お金』目的で勧誘してくるスタイルは十中八九で詐欺や博打的要素が絡んでいますので今後も気をつけていきましょうね。

ねずみ講とマルチ商法をしっかり見極めてバランスを保つ

いかがだったでしょうか?

今回の記事がきっかけで、ネズミ講の特徴とそれに似た形態のマルチ商法(ネットワークビジネス)についてご理解いただけたのであれば幸いです^^

ねずみ講はどんなに努力をしてもフォーマルなビジネスモデルとはならないのでやってはいけませんし、そもそも違法行為ですから罰せられます。

まともな商品はなく、金銭等のやり取りがメインで後から入ってくる会員の大半が被害者となる詐欺的行為です。

一方、マルチ商法やネットワークビジネスであれば、本業の仕事として検討はできますが、自分が本当に良い商品や案件を扱えるのか?人に上手に勧められるのか?等を良く検討する必要があります。

消費者の立場としてなら、信頼できる人から正しい手順で商品を購入する限り何の問題もありません。

ただし、強引な勧誘や怪しい案件を紹介された場合などは冷静に判断を下し、必要なら毅然とした態度でのぞんでください。

ちなみに、正直に告白すると、1度だけ僕は兄夫婦に某化粧品類を紹介販売をしたことがあるんですが、その時は勝手がわからず『お前、説明が下手くそだな』と言われてあえなく撃沈しました。。

とても良い製品だと感じましたし、これを家族みんなで使えばハッピーになれるとも思ったからです。

でも悲しかったのは、自分が紹介したときには見向きもされなかったシャンプーが、数ヶ月後には家に置いてあって、『あのシャンプー買ったんだ?』と聞いてみると『お前の友達の〇〇が紹介してきて良さげだったからな』と言われてしまったことです。

その時、「自分には営業マンは向いてないんだな…」とつくづく悟りました(笑)

おかげさまで?、今ではアフィリエイト事業で毎月7桁ほど稼げるようになりましたので、あの時の兄の叱咤激励にはとても感謝しています^^

もしあなたもアフィリエイトに関心をお持ちだったり、或いは疑問などを今だにお持ちなら、この機会に更に一歩深く調べて見られるのはいかがでしょうか?

ファミリエイトでは「たくさん働くのではなく、賢く働く!」をモットーに、家族との時間をたくさん持つことができる『アフィリエイト講座』を設けています。

「家族と大半の時間を過ごしたい!」「人が少ない平日にディズニーランドへ行きたい!」「時間的にも経済的にも自由になれる仕事をしたい!」という目標がおありなら、一度アフィリエイトについて勉強してみられると世界が変わるかもしれませんよ^^

最後までお読みいただきありがとうございました^^