自分と自分の家族の幸せを夢見て「起業」したいと考える方は本当に多くいて、実に毎月10万人以上が起業ノウハウをインターネットで検索しているほどです。

こちらのページでは特に、起業して会社を作りたいと考えてはいても、具体的なプランニングの仕方がよくわからない…と感じている方達に向けて、失敗しないためにはどういうステップを踏んでいけば良いのかを具体的に説明していきます。

僕自身の経験もシェアしていきますので、よかったら参考にしてください^^

目次

成功に必要な起業理念!ゴールを見据えたスタートをきる

FUMI

FUMI

起業をするにあたり、特に若い方に見られがちなのが、

- お金持ちに成りたい!

- 社会的地位が欲しい!

- 人生で大成功したい!

こうした理想を掲げているパターンが多いかも知れませんね。

もちろん、男性であれば仕事に生きがいを見いだそうとする姿勢は誰もが共感できますし、昔と違って女性の中にも起業する方が多くなっているのは確かです。

それでも、ただ漠然と【成功=起業】というイメージで見切り発車してしまうと、いろんな意味で路頭に迷いかねませんので注意が必要です。

「起業」とは、法人化した会社を起こして事業を始めることですが、その際に一番大切なのは自分が辿り着きたいゴールを明確にしておくことです。

そうしないと「そもそも起業する必要があったっけ?」と根本的な基盤が揺らいでしまいかねません。

例えば、インターネットが普及した今の時代であれば、「お金持ちになりたい!」というだけなら、起業しなくても(会社を作らなくても)その目的を実現できます。

「社会的地位を確立したい・有名になりたい!」という目的を叶えるためでも、特に起業家になることが求められるわけではありません。

「人生で成功したい!」という漠然とした願望を起業そのもので満たせるという保証も…残念ながらどこにもないのが現状です。

起業して成功したいのであれば、予め自分が会社を作り何をしたいのかをはっきりと見定めておくことが大切なわけですね。

起業に際しては明確なビジョンが大事

起業に際しては明確なビジョンが大事

ちなみに、当時の僕が起業を決意した理由は主に二つあります。

一つは個人事業主としてビジネスの売上が伸びていく中で、今後は会社として取り組んだほうが税金対策が有利に運ぶこと。

もう一つは「会社」にすると対外的な信用性が得られやすくなって仕事が更にしやすくなると判断したからです。

自分の場合は、もともと『仕事人間』になりたくて会社を起こしたわけではなくて節税目的がメインだったんですが、実際に法人化した後は仕事をする態度にも良い影響が出ました。

週に3日しか基本的に働いてませんが、3日間で6日分働くようなマインドで仕事に没頭するようになりました。

結果、こうしていろんなメリットを享受できていますから、起業して本当に良かったと感じています^^

FUMI

FUMI

「学生の起業・主婦の起業・週末だけ働く起業」…等のニュースをセンセーショナルに見聞きする昨今では、周りに振り回されない自分だけの理念・目的をしっかり持っておくのは特に重要です。

「ビジネスで成功してビッグになりたい」という漠然とした動機だけで起業するのはかなりリスキーです。

実際に起業することで発生するメリットとデメリットを挙げておきますので、自分の理念と照らし合わせながら会社を本当に作るべきかどうかを今一度冷静に考えてみてください。

【起業に伴うメリット・デメリット】

| 起業メリット | 起業デメリット |

| 節税しやすくなる | 設立費用がかかる (約25〜30万円) |

| 融資が受けられやすくなる | 事務負担が増える |

| 仕事の取引先が広がる | 社会保険料の負担が増える |

| 人材を集めやすくなる | 赤字でも法人住民税(7万円)の支払いが必要 |

| 経営者としての覚悟が決まり仕事に一層打ち込める | 税理関連のコストがかかる |

| – | 税務調査が入りやすくなる |

起業をする基本的な方法

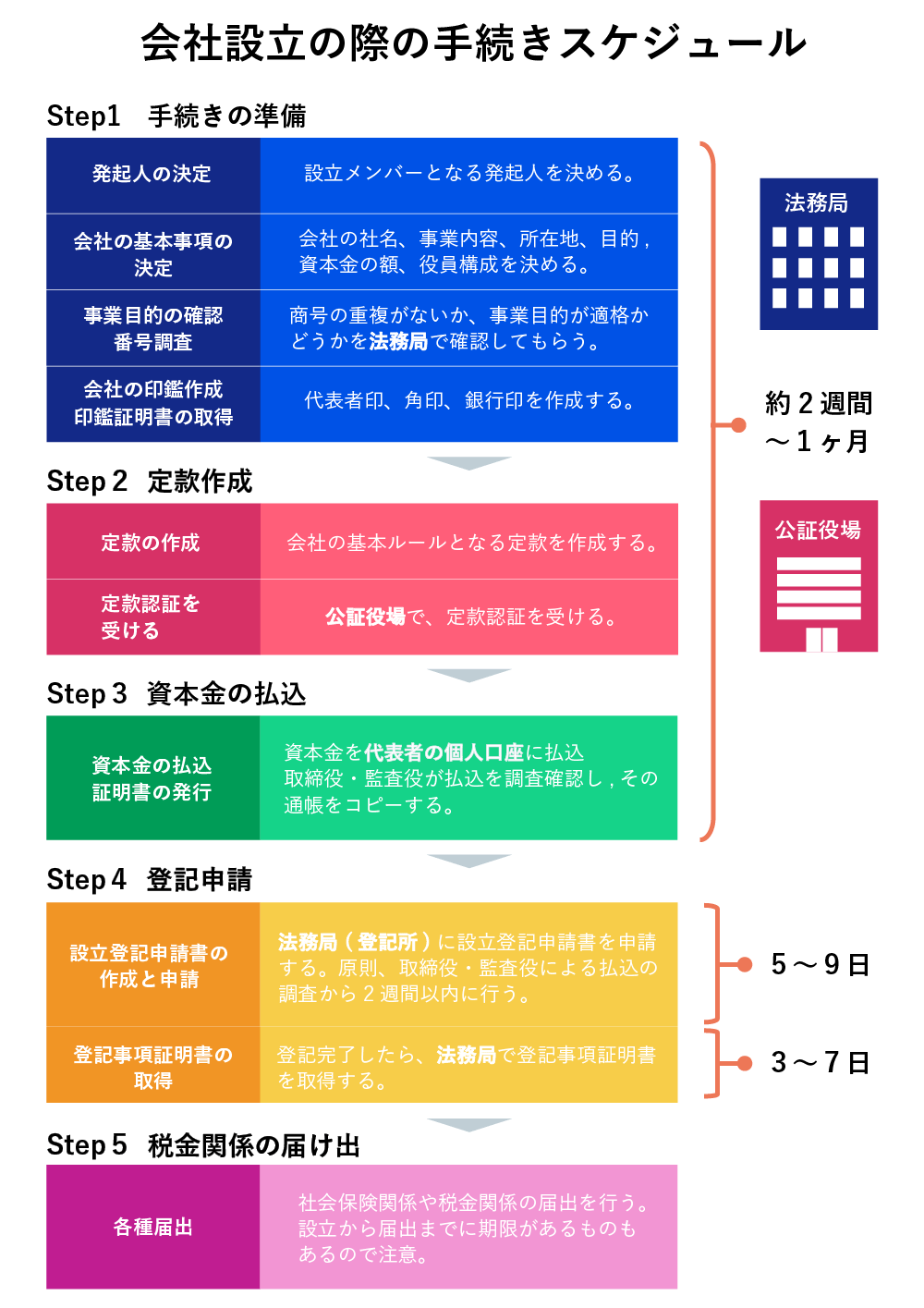

以上の現実と自分の理念を比較した結果「やはり起業するのが最善^^」と感じたのであれば、いよいよ会社を起こすための手続きを踏んでいくことになります。

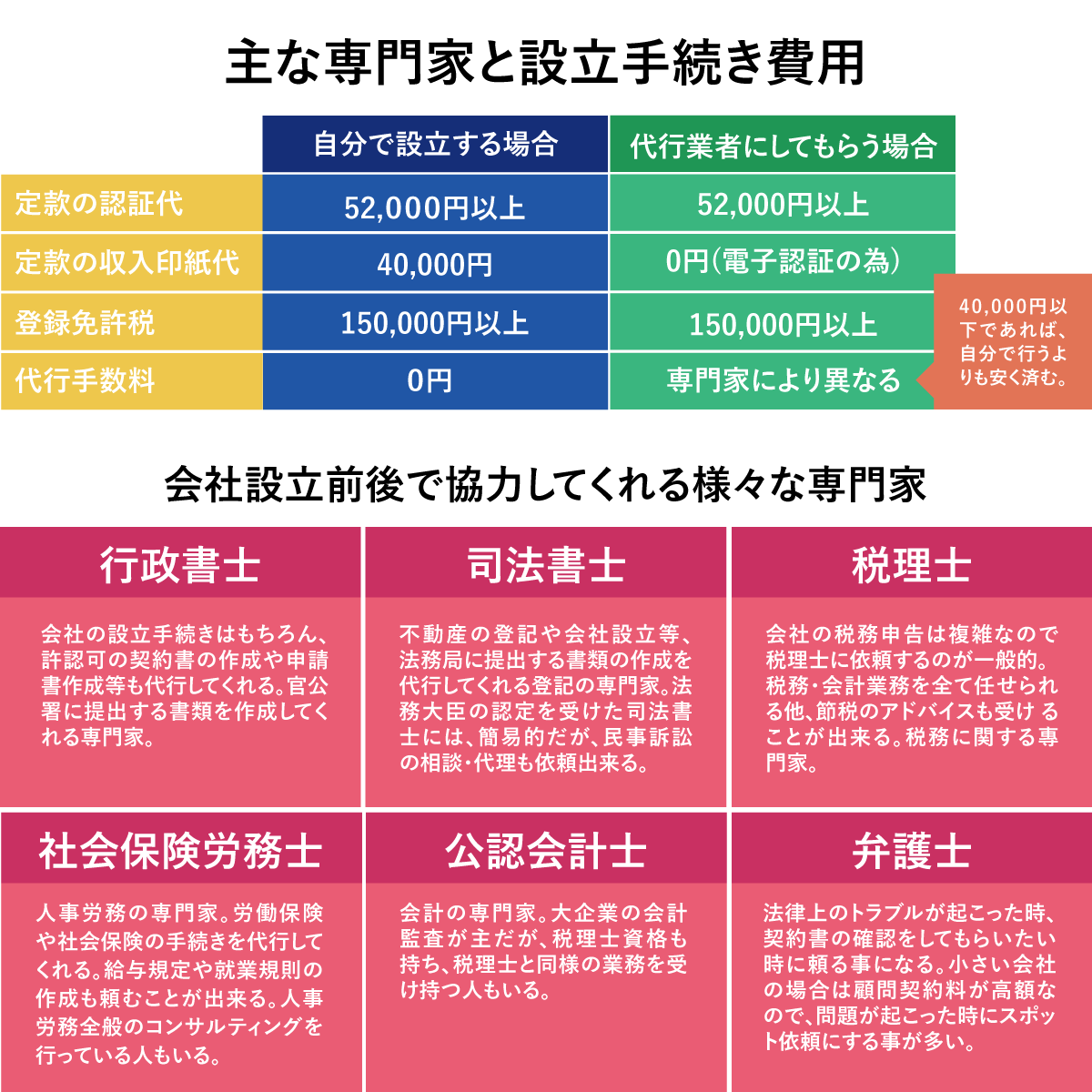

これから会社を設立するための具体的なステップを説明していきますが、実は税理士や司法書士といった専門家に依頼すれば、会社を作るのは意外なほど簡単です。

ただ、専門家にお願いするにしても、これから取り上げる基本的な知識を理解したうえで自分の会社をどのようにしていきたいのかを考えたほうが自社に適した「定款」や「事業計画書」などを作成してもらえやすくなりますから、まずは一読されることをお勧めします^^

1、発起人を立てる。

始めのステップは、発起人を決めることです。

発起人とは会社を設立するために企画・手続きを行っていく人のことで、人数は一人でも複数人でも構いません。

発起人を決めたら全員で会議を開いて、「発起人会議議事録」の中に、以下のステップで挙げていく要件の決定事項をまとめていきます。

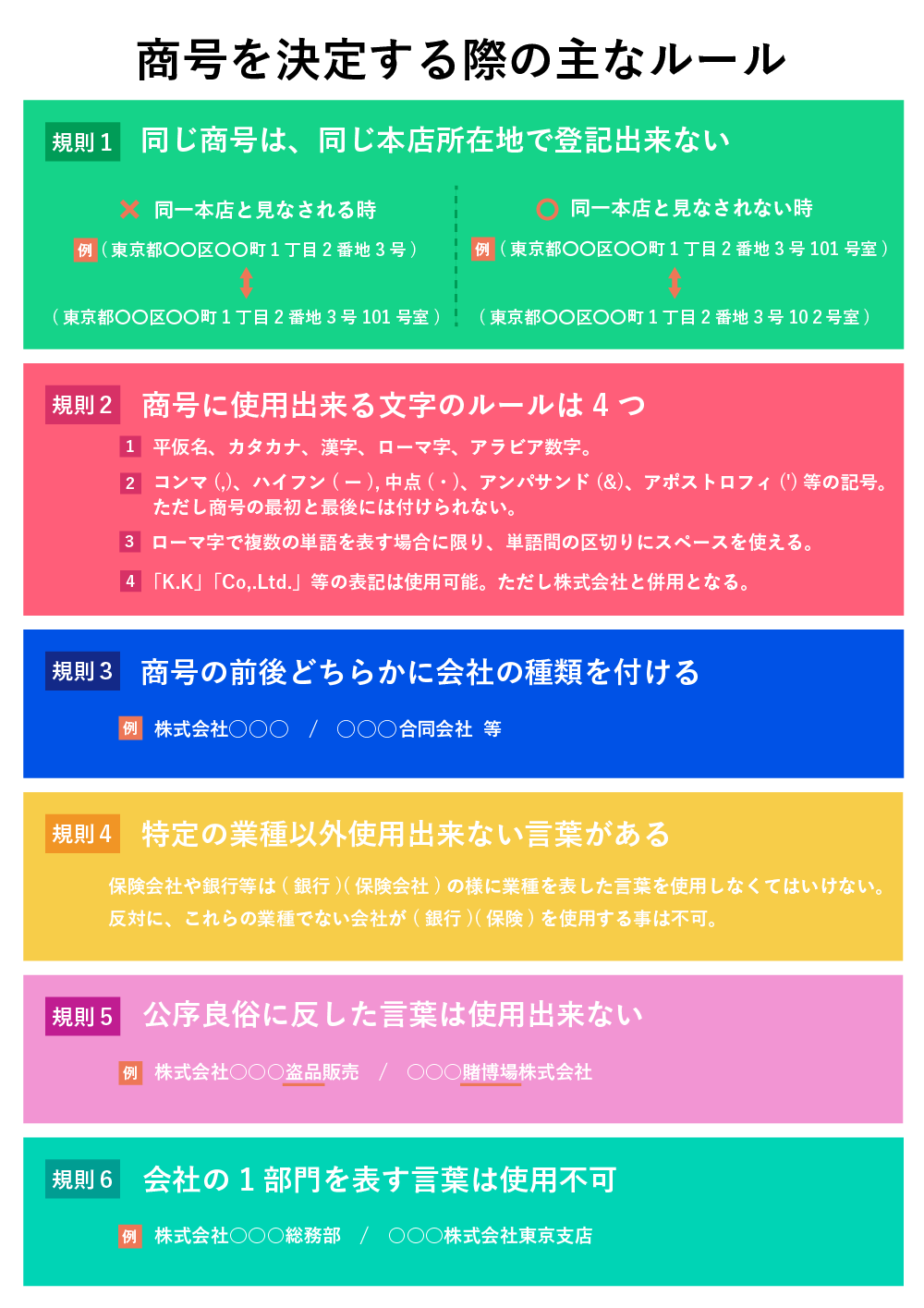

2、会社名を選定する。

会社名はビジョンや理念を伝わりやすくするのが原則です。ただし同じ本店所在地で全く同様の会社名は付けられません。

有名なブランド名や競合他社の名前に似せるなどして、消費者を混乱させるような名称を自社の商号にすることもNGとなっています。

有料にはなりますが、すでに存在している法人の登記情報を閲覧できるWEBサービスを活用すると商号調査をする時に便利です。参考:登記情報提供サービス

興味深いことに、過去17年の間に倒産した会社のデータを覗いてみると、名前が「ア」「シ」「タ」で始まる企業が上位を占めていることがわかります。

是が非でも倒産を避けたいなら、こうした文字列から始まる名称を避けるのも良いかもしれませんね。参考:18万社の倒産データからみた「倒産企業の社名調査」

ちなみに、当ファミリエイトサイトを運営する弊社名称は「株式会社GMC」です。

これは【グローバル・マーケティング・カンパニー】の略称で、インターネットを利用した広範囲の市場を開拓していく理念が由来です。

3、事業の目的を決める。

「定款」に記載する目的以外のビジネス活動は行えませんので、将来を見据えた事業内容を前もって盛り込んでおくと便利です。(※ 「定款」について詳しくは10番目のステップで取り上げます。)

ただ、項目が多すぎると不審な会社?というイメージを与えかねませんのでバランスも大切になってきます。

定款に記載するコツは「その他 前各号に附帯する一切の業務」という項目を末尾に付け加え、新たな事業を手がける際にも目的範囲に含まれるように取り図らっておくことです。

弊社GMCの定款内では、「ホームページやWEBコンテンツの制作〜(将来手がけたい)化粧品の製造・販売」までを網羅した目的を含め、最後には「前各号に附帯関連する一切の事業」と書き加えることで、幅広く活動できるように工夫をこらしています。

4、事業拠点を決める。

会社には法律上 必ず一つの本店を設ける必要があり、定款への記載が必須です。

国内であれば事業を行っていない場所、例えば自宅でも問題ありませんが、税務などの手続きを行う税務署や法務局は本店所在地を基準に決めますので、何か特別な事情がない限りは事業拠点を本店としておいたほうが無難です。

5、事業年度を設定する。

事業年度とは会社事業で出た利益と損失を計算して経営状態をまとめなければならない期間のことを指します。

個人事業主の場合は自動的に1月〜12月となりますが、会社は自由に設定が可能です。

1年以内なら、例えば半年単位で年2回の決算にすることもできます。(※「決算」とは経営状態をまとめることです。)

会社設立日と事業年度の開始日を上手く調整して最初の決算までの期間を長く設けるなら、それだけビジネスに取り組める時間を長くできますので黒字を出しやすくなります。

6、資本金を準備する。

資本金とは会社を作る元手となるお金のことで、出資者から集めた合計金額です。

法律的には1円〜でも可能ですが、現実には売上が安定するまで会社を運営していくためにある程度のお金が必要になってくるわけですから、【1円で企業!】などの謳い文句に躍らされないように気をつけてください。

それなりの社会的信用を得たいのであれば100〜300万円程度がふさわしいとされますが、業種によって全く異なる側面もあるので、同業社の資本金額を参考にして決めるのも一つの方法です。

資本金の設定額は、後日 誰でも閲覧可能になる「登記事項証明書」に載せられて、第三者がその会社の規模や信用力を計る指標にもなります。

取引先や金融機関はこのような情報を参考にする以上、等身大の数字を反映したものにするのが『マナー』でしょう。

7、会社の役員や機関設計を決める。

少なくとも1名以上の取締役と株主総会の設置は必須です。

小規模な会社であれば、まずはこの二つだけを決めておいて、「監査役」や「会計参与」といった役員は必要になった時点で税理士さんと相談しながら設置すればOKです。

役員が決定したら、それぞれ役員ごとに「就任承諾書」を作成し、ステップ13の「登記」申請のために備えをしておきます。

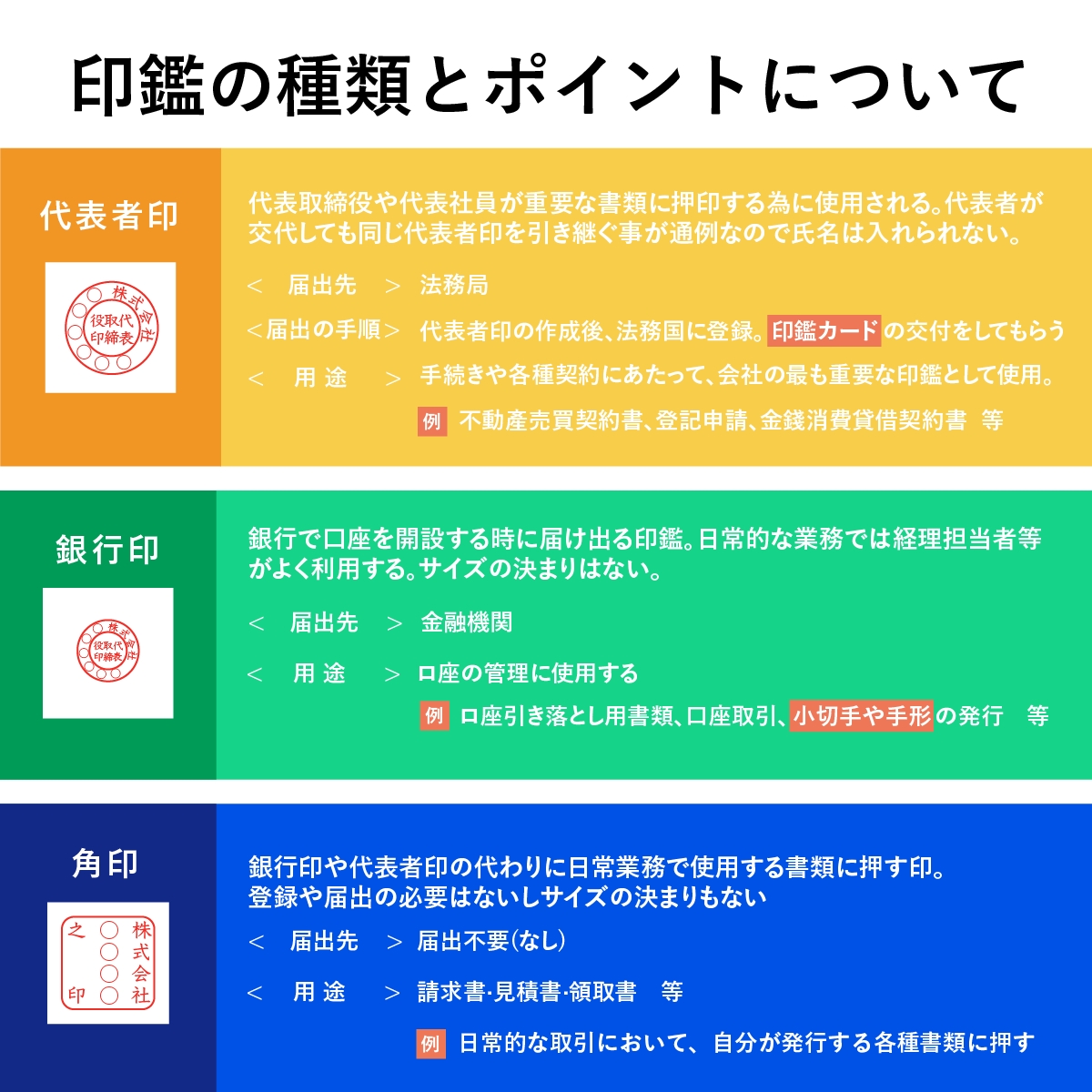

8、会社の印鑑を作成する。

会社設立の登記申請書から金融機関の手続きに至るまで会社専用の印鑑が必要になりますから、前もって印鑑を作っておく必要があります。

最低でも法務局に登録する会社の印鑑(代表者印)、銀行取り引きの時に使う銀行印、請求書や見積書発行などの日常業務で使う角印の3種類は用意します。

現実には代表者印の一つで全てをまかなうことも可能なんですが、契約書偽造など不正利用を避けるためにも用途ごとに使い分けて徹底管理することが勧められています。

ネットで注文をすれば1週間もせずに届くので便利です。

【主な印鑑ショップ】

僕は弊社の印鑑選びをする時には半日くらい費やして楽しみながら吟味したんですが…最終的にはちょっと値が張るチタン製のものを選びました。(※ 判を押す度にテンションが上がります^^)

9、許認可を取得する。

取り組む業種によっては官庁の許可や届け出などが必要です。

例えば、ラーメン屋さんを開きたい場合、食品衛生法に基づく保健所の営業許可がいります。

営業許認可申請・届出が必要な業種については中小機構サイトで調べられます。

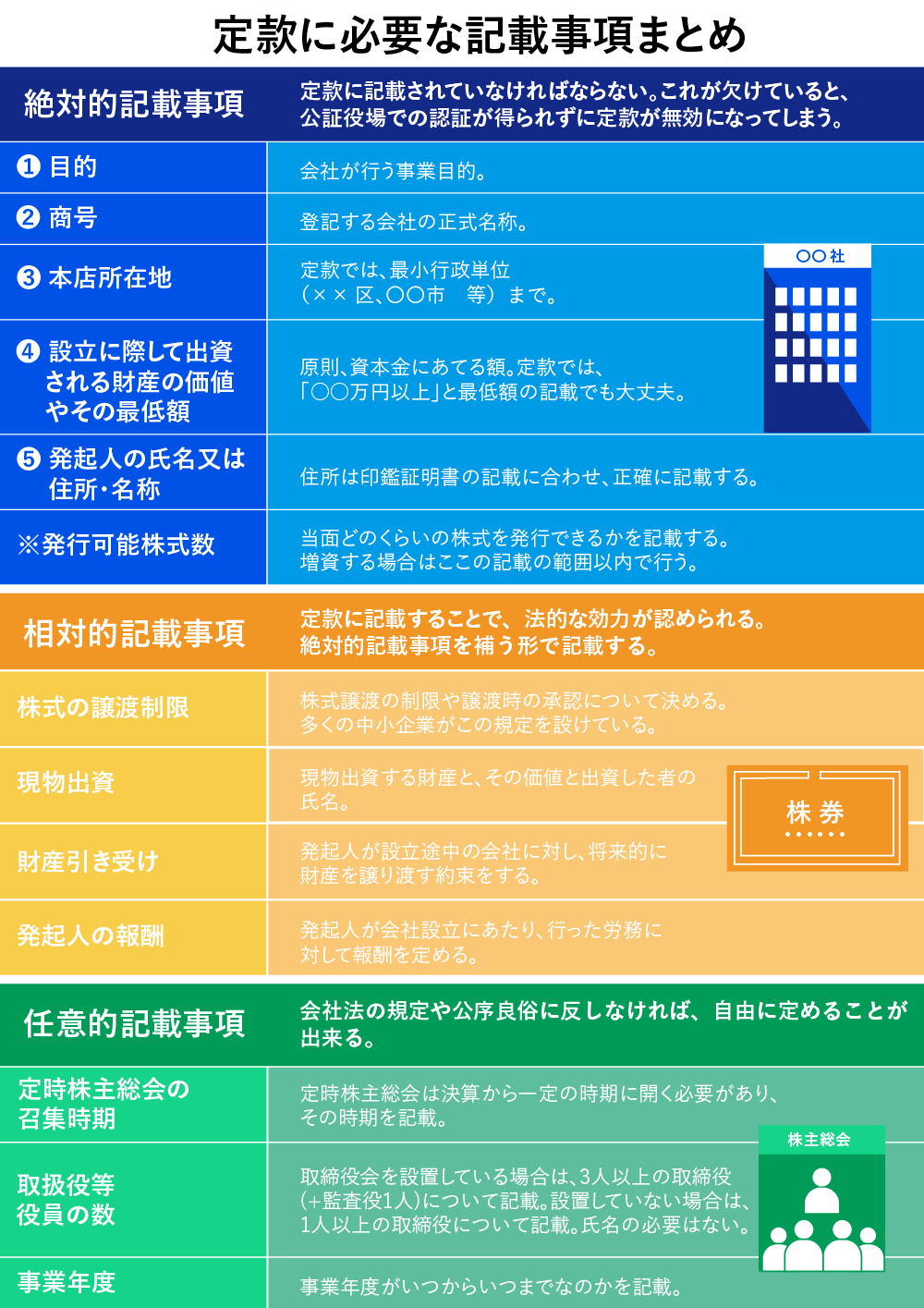

10、定款を実際に作成する。

1〜9番までのステップで決めてきた社名や本店所在地、資本金などの情報を「定款」と呼ばれる文書にまとめなければなりません。

「定款」とは会社の基本ルールをまとめた規則集のようなもので、「会社の憲法」とも呼ばれます。

使う用紙やフォーマットなどの決まりはありませんが、① A4サイズの縦置きで横書きにすること。② 文字は黒のみにすることが定められていて、定款全体の末尾に発起人全員の名前を書いたうえで押印をすることもルール化されています。

最低でも会社保存用・公証役場提出用・法務局提出用の3部を作成しなければいけませんので、パソコンで作成するのが一般的になっています。

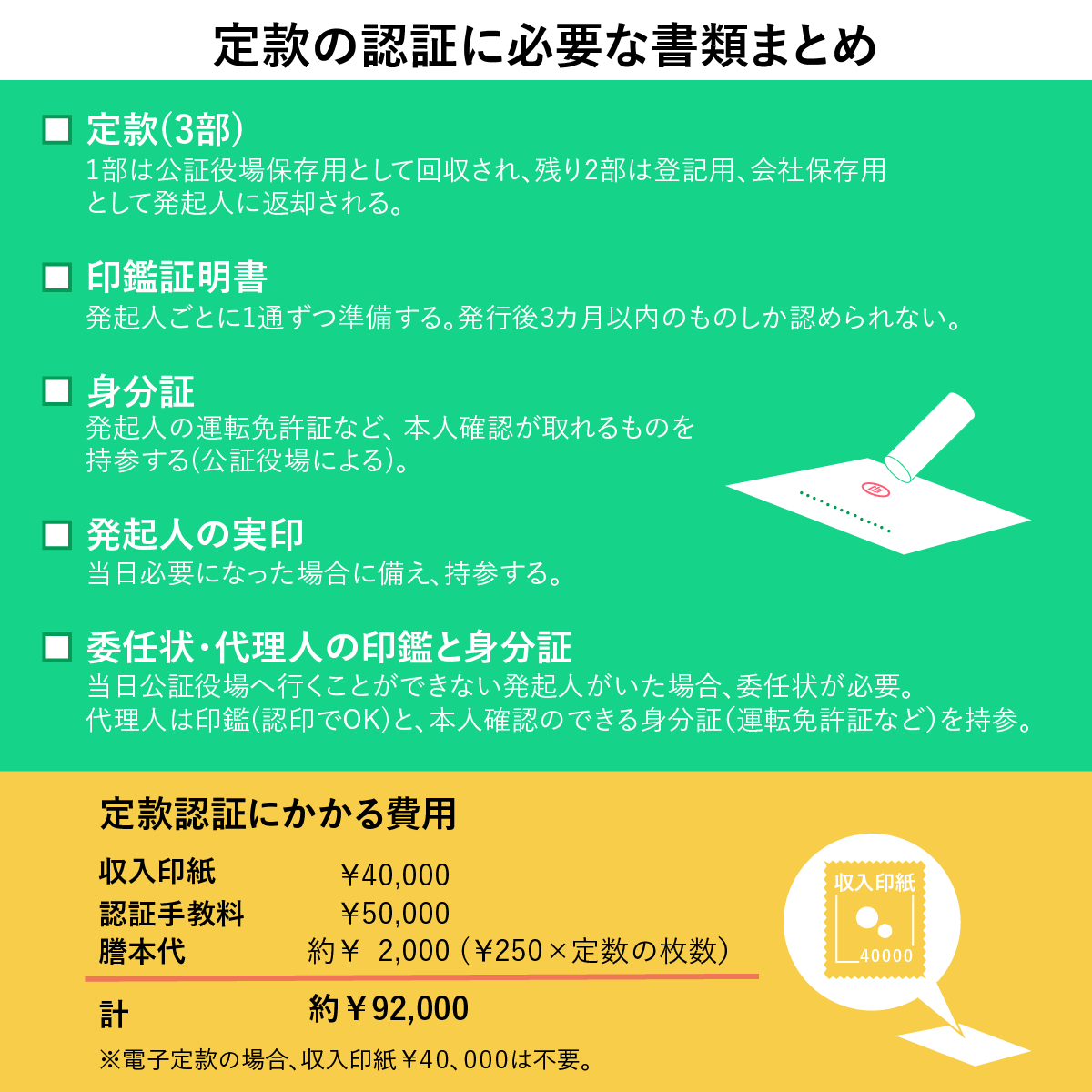

11、公証役場にて定款の認証を受ける。

会社の本店所在地と同じ都道府県内にある公証役場に出向き、完成した「定款」の認証を正式に受けます。

この時はすべての発起人がそろって公証役場まで足を運ぶ必要がありますが、不都合で行けない場合には予め委任状を書面にしておけば問題ありません。

当日は印鑑証明書、身分証、発起人の実印の他にも約9万2千円(収入印紙+認証手数料+謄本代等)が必要になります。(※ PDF形式で作成した電子定款にするケースでは収入印紙4万円は不要ですが、自分で行おうとすると専用ソフト代の導入など別途費用がかかってくるため、結局は4万円が相殺されることになります。こうした背景を考えると、専門家に依頼してサクッと済ませてしまった方が利口なやり方であることがお分かりいただけると思います。)

12、資本金の払い込みをする。

会社設立前は当然のことながら会社の銀行口座がまだない段階ですから、資本金を発起人(複数の場合は代表者)の個人口座に払い込みをします。(※ この資本金は会社の口座が開設されてから移します。)

会社取締役が払い込みを確認できたら、その証明となる「払込証明書」を作成して、次のステップの「登記」申請の際に一緒に提出します。

「払込証明書」は、「払込があったことを証明する書面・通帳の表紙コピー・通帳の裏表紙コピー・入金が確認できる通帳の該当ページコピー」の4枚をひとまとめにして完成させます。

13、法人の登記を行う。

会社情報を公にして安全性を社会的に公布するための登記を行います。

法務局に出向き、以下の表内で挙げている会社に関する情報書類を提出して登録を済ませます。

これは本店所在地を管轄する法務局へ持参するか・郵送するかのどちらかで行えます。

書類内容に不備がなければ1週間前後で審査は終わり登記が完了します。

登記申請に必要な書類は設立方法や取締役会の有無、取締役の人数によって変わりますが、詳細は下の表を参考にしてください。

【登記に必要な書類まとめ】

| 書類名 | 著名捺印者+印鑑 | 必要なケース |

| 登記申請書 | 代表取締役+会社の実印 | 必須 |

| 登録免許税納付用台紙 | ー | |

| 定款 | 発起人+個人の実印 | |

| 法起人の決定書 | 発起人+個人の実印 | |

| 取締役の就任承諾書 | 取締役+個人の実印 | |

| 代表取締役の就任承諾書 | 代表取締役+個人の実印 | 取締役が2名以上いる場合 |

| 監査役の就任承諾書 | 代表取締役+会社の実印 | 監査役を置く場合 |

| 代表取締役以外の役員の本人確認証書 | ー | 取締役会を置く場合 |

| 取締役全員の印鑑証明書 | ー | 取締役会を置く場合は、代表取締役のもののみでOK |

| 払込があったことを証しする書面 | 代表取締役+会社の実印 | 募集設立の場合は「株式払込金保管証明書」 |

| 調査報告書 | 取締役+個人の実印 | 現物出資がある場合。現物出資が500万円を超える場合は、検査役の調査報告書とその付属書類が別途必要になる。 |

| 財産引継書 | 発起人+個人の実印 | |

| 資本金の額の計上に関する証明書 | 代表取締役+会社の実印 | |

| 印鑑届出書 | 代表取締役+個人の実印 | 必須 |

| 登記事項を記録したCD又はDVD | ー |

※ 表内のリンク先をクリックすると各書式のサンプルが見れます。

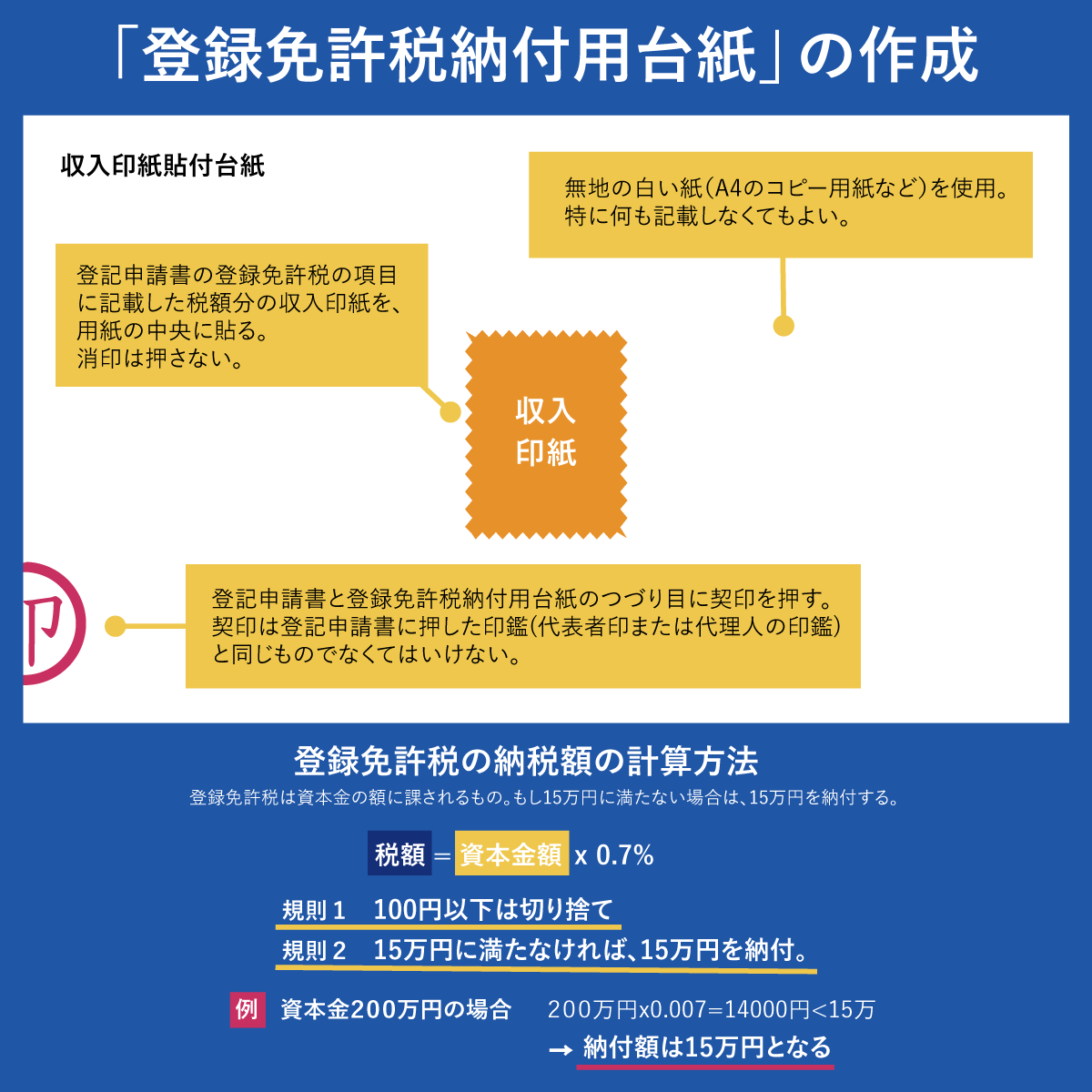

会社を登記する時には「登録免許税」の納付が義務付けられていますので、税額分の収入印紙を台紙に貼りつけて登録申請書と一緒に提出・納付します。(※ 消印は押しません。)

14、登記完了を証明する公式な証明書を取得する

登記が済んだなら、ついに会社設立手続きは完了です!

設立後に真っ先に行うべき作業の一つは法人用の銀行口座開設ですが、この手続きには会社が正式に登記されていることを示す証明書がいります。

その証明書が登記簿謄本としても知られる「登記事項証明書」ですが、この資料は会社設立時から向こう半年の間に何回も提出する場面がやってきますので、まずは法務局へ行き数通取得しておくと便利です。

法務局内で手数料を支払えばすぐに取得できます。

15、税金に関わる届け出をする

会社設立後、15日〜2ヶ月以内に税務署に赴いて所定の「法人設立届出書」を「定款」のコピー等と一緒に提出します。

この他にも「給与支払い事務所等の開設届書」を会社設立後から1ヶ月以内に税務署に出す必要があります。

上の二つは必須の提出物ですが、もし青色申告による税金優遇処置を受けたい場合には「青色申告の承認申請書」も設立後3ヶ月以内に提出を済ませなければなりません。

会社設立までのまとめ

ここまでのステップを踏み終えたなら、いよいよ本格的に会社としてビジネスを展開していくことができます^^

ただ、こうして簡単に概観しただけでもやらなければならない作業がたくさんあって、一つ一つの提出物を自分で作成していくとなればかなりの時間と労力が必要になることも理解できたかと思います。

法人化するには「定款」と呼ばれる会社のルールブックを制作する部分が一番重要になってきますが、諸々の手続きはとても複雑ですので、特別な理由がない限りは専門家である税理士や司法書士さんに依頼することをお勧めします。

費用を抑えようと考え全部自分でしようとする方もいらっしゃいますが、そうすると1〜2ヶ月ほどの時間を要してしまうため、この類の煩雑な作業はいっそのこと専門家に丸投げし、自分はあくまでも本業の仕事に集中する、或いは取引業者とのやり取りや事務所探しなど、自分が必ずやらなければいけない作業に注力したほうが全体的な生産性も上がります^^

ちなみに、僕が株式会社GMCを設立した時には一人の税理士さんを雇いました。

自分がしたことと言ったら、会社用の印鑑選びと資本金の払込み、あとは該当する通帳コピーを写真にとって送ったくらいでした。

その他には税理士さんから事業内容のヒアリングを受けた程度で本当に楽チンに法人化を完了させることができました。

結果、会社設立の準備期間中でも仕事の作業量が犠牲になることなく、安定した状態で会社事業へと移行していけました^^

起業する上で役立つ本や書籍類まとめ

僕が起業する際にも参考にさせていただいた優良な起業マニュアルをご紹介します。

起業をすべきか検討するのに役立つ本

起業して20年以上が経ち、失敗も成功も味わってきた作者だからこそ書ける現実的なエピソード満載。

起業前に必要な心構え・アイデアの啓発を貰える。

起業に向けて自分のマインドをどう調整すべきかが理解できる。(※ 無料ダウンロード可。)

会社の設立方法が具体的にわかる本

会社を作るまでのステップが細かくわかる。漫画形式なのでとても読みやすいのが特徴。提出物それぞれのサンプルも掲載、時間と根性さえあればこの書籍とインターネットサーフィンのみで手続きを完了させられる。

起業の心得〜会社設立までの流れ・Q&Aと総合的に網羅した起業本。フォーマルに書かれているので好みは別れるが、情報量も多く親切心が伝わってくる内容。

起業するのに役立つセミナーについて

起業をテーマにしたいろんなセミナーが開催されていますが、ほとんどが最終的に何かしらの案件を宣伝される「ビジネス」セミナーの類です。

なので、日本全国に設けられている商工会議所を利用して、個人的にレクチャーを受けてみられるようご提案します。

商工会を利用するメリットはたくさんあります。

- 無料で何でも相談に乗ってくれる。

- 中立的な立場からシビアに教えていただける。

- 助成金や無料〇〇教室などの情報も手に入る。

会社を起こす前の段階に当たる「個人事業主」の始め方から税金問題、会計ソフトの使用方法に至るまで無料ですべてを教えてくれる使い勝手の良い施設です。(※ 相談に乗ってもらった後に会員になるようお誘いをいただくのが常ですが、自分が会員になるかならないかは任意ですので気軽に利用できます。)

「個人事業主になるにはどうしたらいいでしょうか?」「今の自分が会社を作るとどんなリスクが考えられますか?」等の漠然とした質問でも親身になって答えてくれるので、最初は緊張するかもしれませんが、勇気を出して一歩を踏み出してみてください。

すぐに「来てよかった^^」となるはずですよ。

起業の際に役立つ補助金制度

経済発展を盛り上げるため、起業家が利用できる様々な助成金や補助金制度が設けられていますから、活用できるものがあれば積極的に検討しましょう。

融資と違い、助成金や補助金は何と言っても返済する必要がないのが魅力です。

以下、幾つかの都市に絞って具体例をご紹介します^^

東京都で起業する場合に活用できる助成金制度一覧

受給金額(想定): 200 万円

人件費、設備費、広報費などに、最大200万円までの支給。

起業に必要な経費の一部を支援することで、新たな需要や雇用の創出を促すために策定されています。

受給金額(想定): 400 万円

都内の商店街で起業を検討中の女性と39歳以下の若者が対象。

事業所整備費、実務研修受講費、店舗賃借料等に、最大400万円までの支給。

商店街への幅広い層の新規参入を支援することで、商店街の活性化をするために策定されています。

受給金額(想定): 150 万円

都内の商店街で起業を検討中の企業者が対象。

事業所整備費、実務研修受講費、店舗賃借料等に、最大150万円までの支給。

必要な経費の一部を支援することで、商店街の活性化をするために策定されています。

受給金額(想定): 10 万円

資本金: 0 ~30000 万円東京都内の中小企業者の経営者や、これから起業をされる方に適用される助成金。

専門家を最大8回まで招へいすることができ、それに伴ってかかる専門家への報酬と交通費の実費を合わせた金額の2分の1が支給される。

東京都内の中小企業の経営課題を解決するために策定されています。

受給金額(想定): 200 万円

40歳以上で起業された方が対象。

従業員の新規採用にあたってかかった採用HP作成費用などに、最大200万円までの支給。

新規雇用にあたって必要な経費の一部を支援することで、中高齢者の雇用創出を促進するために策定されています。

札幌市で起業する場合利用できる制度一覧

① 会社設立時の登録免許税の軽減

・株式会社、合同会社:資本金の 0.7% ⇒ 0.35%

※ 最低税額の場合 :15万円⇒7.5万円 又は 6万円⇒3万円

・合名会社、合資会社:1件につき 6万円 ⇒ 3万円

② 信用保証協会の創業関連保証の特例

・保証枠の拡充:1,000万円 ⇒ 1,500万円

・事業開始の6ヶ月前から支援を受けることが可能。

③ 日本政策金融公庫の新創業融資制度の特例

・自己資金要件(10分の1)を充足したものとして利用可能。

④ 生涯現役起業支援助成金(厚生労働省の支援)

・中高年齢の方(40歳以上)が起業するに当たり、中高年齢者を雇用(60歳以上を2名以上または40歳 以上を3名以上)した場合、募集や教育訓練等に関する費用の一部を助成。

・起業家が60歳以上の場合:上限200万円(助成率2/3)

・起業家が40~59歳の場合:上限150万円(助成率1/2)

受給金額(想定): 200 万円

人件費、設備費、広報費などに、最大200万円までの支給。

起業に必要な経費の一部を支援することで、新たな需要や雇用の創出を促すために策定されています。

受給金額(想定): 200 万円

40歳以上で起業された方が対象。

従業員の新規採用にあたってかかった採用HP作成費用などに、最大200万円までの支給。

新規雇用にあたって必要な経費の一部を支援することで、中高齢者の雇用創出を促進するために策定されています。

福岡県で起業する場合利用できる制度一覧

事業概要

福岡市ステップアップ助成事業は、創業者が持つビジネスプランを審査し、成長性の高い事業計画を持つ創業者に対して、成長のための課題改善に要する資金として創業者育成補助金を交付する事業です。

補助金の交付を受ける創業者には、併せて専門家を無料で派遣し、創業者の成長を支援します。

ビジネスプランの審査は、福岡を拠点に事業を展開している経営者等で構成する「ビジネスプラン評価会」が行います。

審査の結果、成長性が高いビジネスプランを有する創業者に対して、「福岡市ステップアップ最優秀賞」「福岡市ステップアップ優秀賞」「福岡市ステップアップ奨励賞」が授与され、福岡市から補助金が交付されます。

また、創業者と創業支援者が集う交流会事業「創業者応援団フォーラム」で、表彰式及び受賞者によるビジネスプランのプレゼンテーションが行われます。

補助金額

福岡市ステップアップ最優秀賞 1件 補助金 100万円(上限) 福岡市ステップアップ優秀賞 1件 補助金 70万円(上限) 福岡市ステップアップ奨励賞 1~3件 補助金 10万円(1社上限)

受給金額(想定): 200 万円

認定市町村での起業を検討中の、全国の個人すべてが対象。

人件費、設備費、広報費などに、最大200万円までの支給。

起業に必要な経費の一部を支援することで、新たな需要や雇用の創出を促すために策定されています。

受給金額(想定): 200 万円

40歳以上で起業された方が対象。

従業員の新規採用にあたってかかった採用HP作成費用などに、最大200万円までの支給。

新規雇用にあたって必要な経費の一部を支援することで、中高齢者の雇用創出を促進するために策定されています。

補助金・助成金まとめ

ここでは一例として東京都・福岡県・札幌市の助成金サービスを挙げてみましたが、大抵はどの都道府県にも何らかの補助金制度が設けられています。

自分の住んでいる地域で利用できる補助金・助成金検索はこちらで調べることが可能です。

少しでも負担を軽くしてビジネスをスタートさせるなら、それだけ会社に体力を温存しておけますから積極的に活用するようにしましょう。

ちなみに、弊社GMCでは法人化する前に本店所在地である東京都町田市の助成金制度(創業プロジェクト)を活用することで、会社設立時に必要な登録免許税を50%減免できました。

経営知識・財務知識・販路開拓知識・人材育成知識を網羅する支援授業を商工会議所で受けた後に「起業家カード」を発行してもらうことで、通常15万円かかる免許税を7.5万円に削減することができたわけです。

このように都道府県よりも更に細かい「市町村」でも手厚いバックアップを行っている場合がありますので、【会社を設立する予定の市町村名+役所】でネット検索をかけ、更に【起業+助成金】とリサーチをすれば、現時点で利用できる補助金制度一覧を知ることができます。

女性や主婦・学生でも取り組みやすい起業に繋がるビジネスアイディア

冒頭でも触れましたが、「ビジネスである程度成功して経済的に自由になりたい」と考える方は多くいらっしゃいます。

もしかしたらあなたも今すぐ会社を作るのは非現実的だとわかっていても、とりあえず身近な方法でビジネスを始めてみたいと感じておられるかもしれません。

もしそうなら、以下の職種であれば家に居ながらにしてすぐにでもスタートすることができます。

当サイトがこの中で一番にお勧めするのは最後にご紹介したアフィリエイト事業です。

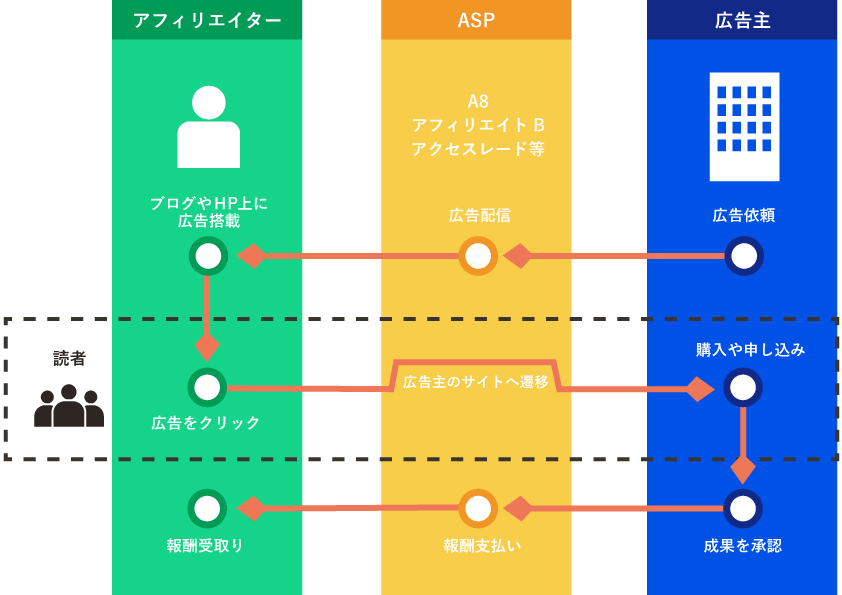

アフィリエイトとは、簡単に説明すると「販売案件と親和性のあるブログやホームページ等を作って広告宣伝するビジネス」のことです。

【アフィリエイトの利点】

・初期投資費用が低い。

・いつでも好きな時間に働ける。

・自分の好きな製品やサービスを人に喜んでもらいながら紹介できる。

・自動収益化の仕組みを構築できる。(※ 不動産や飲食店を経営するより敷居が低い。)

【アフィリエイトの不利な点】

・始めは一人作業が多く収益化まで数ヶ月かかるので強い信念がないと続けられない。

・詐欺まがい、簡単に稼げるような夢を見させるノウハウ商材が氾濫しているので注意が必要。

あなたもご存知のとおり、インターネットの世界に広告を載せたい企業はたくさんいらっしゃいます。

そうしたクライアントが扱う商品や案件をホームページ内で魅力的に紹介をするお仕事がアフィリエイトです。(※ この業種に携わる人を俗にアフィリエイターと呼びます。)

広告を出したいクライアントとアフィリエイターをマッチングする仲介会社はASPと呼ばれ、そこで登録を済ませると様々な広告案件をもらえて、ホームページやメールマガジンで使用可能な広告アドレスリンクを取得することができます。

アフィリエイトの仕組み

例えば、今あなたが使用している化粧品で心からお勧めできる案件があったとします。

無料ブログでも構わないので、開設したHP上にその化粧品にまつわるメリットやデメリット、個人的な感想などを載せておくと、その商品に関心のある人が検索キーワードを経てあなたのブログを訪問してくれるようになります。

読者があなたの書いた有益な情報を読んだ後に、ふさわしく貼られた広告をクリックしてその案件が成約(購入)されると、クライアントはASPを通して一定の成果料を報酬として支払ってくれます。

報酬額は数百円〜数万円のものまでありますので、自分が得意とするジャンルを見極めながらバランスの取れた案件選定をすれば、人に喜ばれる情報発信ブログを構築して毎月何十万円という収益サイトを運営することも可能です。

事実、弊社GMCでもアフィリエイトのホームページを何件か運営していて、毎月100万円以上の報酬額が発生しています。

ただし、先ほども触れた点ですが、インターネットですべてが完結する性質上、中には胡散臭い情報商材が売られていたり「アフィリエイトは稼げない」などという噂がいつまでも絶えないのが現状です。

当サイトでは「真面目にビジネスに取り組んで家族を幸せにしたい」と願うあなたに向けてフォーマルなアフィリエイト事業をご提案しています。

アフィリエイトに興味を持たれ、信頼できる情報が必要と感じられるなら、当サイトが提供している「アフィリエイトの始め方【遠回りせずに100万円を稼ぐ方法】」をご利用ください。

アフィリエイト事業で成功して会社設立に至ったケースは僕も含め何百件と存在しています。

あなたも在宅で起業可能なこの分野に取り組まれてみてはいかがですか?

まとまった収益が入るサイトを一つ構築すれば、収益の自動化が始まり、家族との時間を更に充実できる暮らしが実現します。

さしづめ、インターネットの世界に自動販売機を設置するようなイメージでしょうか。

その夢を叶えるために当サイト「Familiate(ファミリエイト)」をぜひ使い倒していただければと思います^^

起業して会社を作る方法【失敗しないステップ】まとめ

かなり長くなりましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。

今回の記事内容を改めてまとめておきますね。

1:起業する目的を考え、理念と調和するなら会社を設立する。

2:設立に向けて商工会議所で相談・起業関連の本に精通しておく。

3:特殊な事情がない限り、税理士や司法書士に会社設立を依頼する。

4:設立の補助金や助成金を積極的に活用する。

5:具体的なビジネスモデルが決まっていないなら、アフィリエイトがおすすめ。

以上となります。

それではさっそく起業に向けて最良のスタートを切って行きましょう!